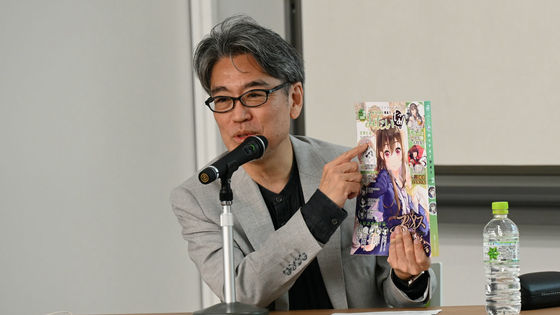

ゲーム会社としてオリジナル作品のパブリッシングや作品のドラマ化も進めるサイバーコネクトツー・松山洋社長にインタビュー

2024年2月にゲーム会社・サイバーコネクトツーが大阪に新しいスタジオを開設しました。今後、代表取締役社長である松山洋さんは主に大阪スタジオにも常駐して、新人教育から何からやっていくということだったので、採用やスタジオ、さらにドラマ化展開やパブリッシャーとしての活動などについて、話をうかがいました。

・目次

◆「サイバーコネクトツーは引き抜きをしない」宣言と採用・転職のお話

◆サイバーコネクトツーの3つのスタジオについて

◆ドラマ化された『チェイサーゲーム』について

◆「版権」について

◆サイバーコネクトツーは常に企画提案から行う

◆オリジナルタイトル『戦場のフーガ』での初パブリッシング経験

◆サイバーコネクトツーの企画書

◆言葉の使い方

◆「サイバーコネクトツーは引き抜きをしない」宣言と採用・転職のお話

GIGAZINE(以下、G):

先日、大阪スタジオのオープニングパーティーがあり、お招きいただいて参加したのですが、松山さんがあいさつで「サイバーコネクトツーは引き抜きをしません」という宣言をしていたのを聞きました。

サイバーコネクトツー 代表取締役 松山洋さん(以下、松山):

はい、言いました。

G:

あいさつの中でああいった宣言が出たことに驚いたのですが、なぜあいさつのなかで宣言したのですか?

松山:

では、そこから行きましょうか。これはサイバーコネクトツーの創業から28年、今まで一度も破ったことがないルールなんです。「引き抜き行為は行いません」、「エージェントも使いません」、そして「他社に在職中の人間が『もし(サイバーコネクトツーに)決まったら辞めます』というのも受け付けません」。退職済みであれば来ていただいていいんですが、少なくとも、退職する意思を会社に伝えて、引き継ぎも含めて「いつごろ退職予定である」というのがはっきりしていない状態にならないと話は聞きません。サイバーコネクトツーがこのスタンスをずっと守っているのは、ゲーム業界の中ではわりと有名なのではないかと思います。親しい人には「そんなんじゃ採用できないよね?」ってよく言われます。

G:

そうなんですか?

松山:

次を決めてから会社に辞めることを伝えるという人が多いんです。でも私はそれが大嫌いなんです。noteでもこのことを表明する記事を書いたんですが、ちょっと燃え上がりまして。

私はあなたを殺しません、だからあなたも私を殺さないでください|松山 洋 サイバーコネクトツー

https://note.com/piroshi3/n/nece582735701

松山:

次の会社が決まっていないのに在職中の会社に「辞める」と伝えてから転職活動をするというのは、無給の期間ができるかもしれないということで、普通に転職する人はやらないんですね。

G:

ええ。

松山:

ですけど、私はそれが嫌いなんです。入社するときは皆さん「よろしくお願いします」と言ってくるのに、辞めるときは自分の都合で「退職します、次の転職先も決まっています、入社日は4月なので3月末で辞めます」と。「いや、まずは会社に相談じゃないですか?」と思うんです。もちろん、そういう人が多いので、私の記事に怒る人がいるのはわかります。「転職する人に死ねと言っているのと同じ」というような声もありました。でも、あくまでこれは「うちはこういうポリシーです」という表明なんです。

G:

なるほど。

松山:

それで、大阪に新しくスタジオを作って、いくつかの会社さんには実際に私と副社長の宮崎で手分けしてあいさつに行って同じ話をして、こうしてパーティーで宣言もしたというわけです。結構言われたのが「サイバーコネクトツーが大阪にできると、多くの社員が転職してしまうんじゃないか」ということです。皆さん、人を取られてしまうと心配されていたんです。

G:

ああー、そうなんですね。

松山:

でも、退職するのは本人の自由だし、退職した人を採用するのはうちの自由だけれど、少なくとも退職していない人、退職の意思を会社に相談もしていない人を取ることはないですと。その代わり、引き抜きもしないでくださいね、ということなんです。

G:

松山さんが自ら伝えに行ったということなのですが、伝えたときの先方の反応はどうなんですか?

松山:

「うちはエージェントを使っての採用もしますし、引き抜きもありますので、サイバーコネクトツーさんはそうなんでしょうけれどマネはできないですね」というところが多いです。もちろん「同じようなポリシーです」と言ってくださるところもありますけれど、うちを含めてわずかですね。

G:

ああー……。

松山:

うちは若い人材を入れて育てる方針なんですが、「新卒は採用しないので、サイバーコネクトツーさんとはかぶらないから、仲良くできるかもしれませんね」という会社もありました。

G:

(笑) 今回、松山さんにお話をうかがうのは12年ぶりということで、その間に松山さんが発信されたいろいろな情報を見聞して今回お話をうかがっているのですが、だんだん開発費が膨らみ、プロジェクトも2年かかっていたものが3年に、3年が4年にと大きくなっているという話を見ました。これに伴うような形で、ゲーム業界の人材の奪い合いは、以前より激しくなっているのでしょうか?

松山:

そうですね、かなり激しいです。注意深くいろいろなところを観察してもらうと気付くと思うんですが、ゲーム雑誌やゲームサイトに人気タイトル・有名タイトルの開発者インタビューとか技術紹介が掲載されるとき、チームで決まって同じ人が対応していたり、上の名前だけだったり、あるいはイニシャルだったりするんです。

G:

ああー、そうなるわけですか。

松山:

このあたりでよくない状態になっていると思うのは、たとえば雑誌に掲載されたりCEDECで登壇したりすると、その情報を集めてエージェントが企業に「この人、欲しくないですか?うちだったら引っ張ってこれますよ」みたいに提案するんです。転職させることができれば、その人の入社時の年収に応じて、エージェントは取り分がもらえるんですよ。それが横行している状態は、私はイヤだなと。エージェントという職業自体を否定するつもりはないんですけれど、それが多くなると「スタッフがA社に引き抜かれた」となったとき、元の会社に『A社絶対殺すマン』が誕生してしまって、業界内で仲が悪くなってしまう。だから、どこかで誰かが負の連鎖を止めないといけないと思っています。

G:

なるほどなるほど。

松山:

一方で私は、スタッフがいろいろな事情があって退職するとなった時、一切止めません。

G:

引き留めないんですか?

松山:

サイバーコネクトツーという奇跡のような会社にいて、これ以上やっていく自信がないとか、あるいは他の会社で別のことをやってみたいというのであれば、「なるほど、じゃあなるべく早いほうがいいね」となります。ダラダラが一番よくないです。もちろんプロジェクトの節目とかもあるので、他の役員や管理職はなるべくいい落とし所を探って交渉しますけれど、私自身はそれすらも必要ないと思っています。

G:

そうなんですか。

松山:

私はものを作るクリエイターですが、まずは経営者です。会社の代表です。どこの経営者も同じだと思いますが、絶対的な責任として、命をかけてでも全員にお給料を払うというのがあります。スタッフとその家族を食べさせていかなければならない。私が、スタッフのお給料を絶対に払うと決めて命がけで仕事をしている中で、うちの会社を辞めようかなと思っている人がいる。……そう思うのなら、今すぐにこの船から降りて欲しいんです。私は、命も時間も労力も、サイバーコネクトツーで今後もがんばっていきたいと思ってくれている人に使いたいんです。だから引き留めたことがないというわけです。

G:

なるほど……。

松山:

転職の例だと、A社からB社に転職した人間から飲みに誘われることがあります。行って「どうした?」と聞いてみたら「いやー、A社とは文化の違いみたいなのがあって……」という相談なんです。私はゲーム会社の社長で、他社の情報を知っている部分もありますから、こういう相談を受けることはすごく多いんです。

G:

相談に乗って、何か具体的なアドバイスをするんですか?

松山:

パターンは2つです。1つは、本人が変わるしかないパターン。だって、A社からB社に移って「B社はA社と文化が違う」って言われたら「そりゃそうだろ!」って言うしかない(笑)

G:

確かに(笑)

松山:

それは違う会社だから当たり前のことで、それでも「おかしい」と思うなら、「まずはあなたが変わるべきなんじゃないの?」と。もう1つは「そもそも水が合わないから、辞めなさい」というパターン。もう時間の無駄だよということです。日本だと、何社も転職している人間には「どうせうちに来ても辞めるでしょ?」と「辞め癖」があるように見られるところがあると思います。転職したけど3カ月で辞めた、6カ月で辞めたという履歴ばかりだと「ちょっとこの人は……」って思ってしまいますよね。でも、合う合わないは本当に人の縁ですからね。ケースバイケースです。

◆サイバーコネクトツーの3つのスタジオについて

G:

サイバーコネクトツーのスタジオにはそれぞれコンセプトキーワードがあって、大阪スタジオは『演』、パフォーマンスだということが掲げられていました。新たに映像演出チームを立ち上げ、ゲーム開発に必要なゲームデザイナー、アーティスト、プログラマー、サウンドといった全職種を採用して、福岡スタジオや東京スタジオと協力しながら作品を作っていきますということなのですが……。

松山:

実は、あれは言うのをやめました(笑)

G:

そうだったんですか。

松山:

発表する動画を出したときはもちろんそのつもりでいたんですが、社内のスタッフですら勘違いをしてしまったみたいで……。

サイバーコネクトツー新体制について - YouTube

松山:

全職種、ゲームを作るのに必要な人材は全部採用していくというのはゲーム会社だから当たり前で、その上で特色として、いわゆる演出ができる人間をというつもりだったんです。リアルタイム演出はサイバーコネクトツーの得意とするところで、私自身もこだわってスタッフに演出論をたたき込んできた部分ですからね。それと同じことをこれから大阪スタジオでもやっていくよ、という意味なんです。

G:

なるほど。

松山:

これから、私が一番長く常駐することになるこの大阪スタジオで、新入社員の教育から全部やっていくし、映像演出の『いろは』も叩き込んでいきますよという意味だったんですけれど、多くの人が「大阪スタジオではどうやら映像しか作らないらしいよ」と……。

G:

違う方向に受け取られてしまったんですか。

松山:

「映像の専門スタジオなんですね?」と100回ぐらい聞かれたので「もう、言うのはやめた!」って(笑)

G:

(笑)

松山:

言って勘違いされるぐらいだったら言わないでおこうと思って、重ねて言うのはもうやめました。全職種、積極的に募集していきます。

G:

方針はこれまで通りで、プラスアルファという感じですね。

松山:

私がサイバーコネクトツーを率いるようになった時、スタッフに「これからは歌って踊れるデベロッパーになる、みんなを他に代えの効かない特別な存在にしてみせる」と伝えました。そのために私から与えられるのは『特別な仕事をするという誇り』と『お金』だと。人よりもお金持ちにしてみせるから一緒にやっていこうと言ったわけです。なので、福岡本社は『魂』なんです。始まりの場所であり、私のマインドをたたき込んだスタッフがたくさんいて、総人数も多いので、私の下にいる管理職や先輩たちが、新しく入ってきたスタッフにちゃんとバトンを渡せる環境が整っています。大きいところに関しては私がまだ判断していますけれど、細かい部分はもう全然任せることができて、自立してきているように思います。

東京スタジオは『縁』です。東京は出版社やテレビ局など、たくさんの企業が集まっている場所なので、いろんな人たちとコミュニケーションを取って、それを福岡や大阪にフィードバックしていく。情報を共有するための接触点です。

そして3つめのスタジオとして大阪スタジオができました。大阪は3拠点の中でも、一番活気があって、面白いことをやりたい、面白いことが好きという人が集まっていると思います。おおげさに聞こえるかもしれませんが、でも、関西エリアの熱量というのが確かにあると思っていて、映像演出も含めて、こだわりを持ったものをしっかりと生み出していけるスタジオにしていきたいと思っています。

ただ、誤解がないように言っておきますが、うちは福岡・東京・大阪でそれぞれバラバラのものは作りません。必ず3拠点で力を合わせて作ります。チームメンバーがそれぞれのスタジオに点在しているという感じです。人数でいえば、福岡は200人以上いて一番多く、東京が60人ほどで、大阪は今後、東京よりも人数を増やす予定です。

G:

拠点のお話でいくと、7年間続いたモントリオールスタジオを閉鎖されていますが、これはどういった理由だったのですか?

松山:

2023年7月にモントリオールスタジオを閉鎖したのは、「7年やって役目を終えたのでクローズしましょう」ということです。そもそもモントリオールにスタジオを置いた目的がいくつかあって、モントリオールというのは世界で一番ゲームクリエイターが集まっている、技術の最先端の町だったからというのが1つでした。

G:

確かに、モントリオールってすごくゲーム会社の数が多いと聞きます。

松山:

この10年で区切っても、とんでもない成長を遂げているんです。ゲームクリエイター人口だけで2万5000人ぐらいいるんですよ。

G:

いやー、とんでもない町ですね。

松山:

それだけ人が集まると何が起きるかというと、技術競争なんです。だから、年収はもちろん日本よりも高いです。でも、その高いベースに見合っただけのトップクラスの技術を持っているので、コロナ以前から福岡や東京の人間が毎月モントリオールに行って1週間、2週間学んで帰ってくるということをしていました。そして年1回、ビザが許す限り、モントリオールスタジオの人間を福岡に呼んで技術の吸収もしていました。それを一定期間やることで、海外でも特に競争率の激しいエリアでの物作りの感覚というのを会得していました。あと7年かけて、少しずつ日本に移住させました。

G:

そんなことも!?

松山:

実際にモントリオールから来て、日本在住でサイバーコネクトツーで働いている人たちがいます。スタジオを閉じた理由の1つに、目的の一部が達成できたからというのはあります。ただ、経済的な理由の部分もあります。競争が激しいということはどんどん人件費も高くなっていくということでもあります。助成金などもあるんですが、「さすがにそれはないだろう」という金額にまでなってしまったんです。それに見合うだけの仕事ができるならよかったんですが、このタイミングでぶち当たったのが円安です。

G:

これは一企業ではどうしようもない……。

松山:

さすがに金額的に見合わなくなってしまって、「必要な目的は果たし、役割を終えたのだ」ということで、クローズとなりました。

G:

クローズしたのは2023年7月ですが、判断としてはもっと早い段階で決めているということですよね。

松山:

役員会で毎日会議をする中で「この時期にしよう」という判断でした。そのときに「モントリオールを閉じるんだったら大阪を立ち上げよう」となったんです。

G:

次の候補地は、いくつかある中から大阪に決まったんですか?それとも、やるなら大阪だとそれ以前から決まっていたんですか?

松山:

私の中で、次のスタジオを作るなら国内、大阪だなという考えがあって、「どのタイミングで作ろうか」というところだったんです。なぜ大阪なのかというと、サイバーコネクトツーでは年間30人~40人を採用しているんですが、半分ぐらいは関西出身者だったんです。でも、大阪にはスタジオがなかったので、福岡か東京に来てもらっていたんです。

G:

なるほど。大阪にスタジオがあると選択肢としてさらに有力になりますね。

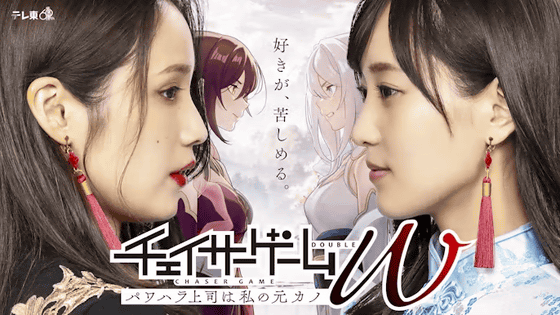

◆ドラマ化された『チェイサーゲーム』について

チェイサーゲームの記事一覧 | ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com

https://www.famitsu.com/serial/chasergame/

【木ドラ24】チェイサーゲーム | テレビ東京・BSテレ東 7ch(公式)

https://www.tv-tokyo.co.jp/chasergame/

チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ | テレビ東京・BSテレ東 7ch(公式)

https://www.tv-tokyo.co.jp/chasergamew/

G:

松山さんは漫画『チェイサーゲーム』の原作も担当されていて、ドラマ2作目の『チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ』が2024年1月から2月にかけて放送されました。ドラマ1作目の制作時に、木本というキャラクターをイヤなやつにすることになって、脚本で名前が変わっていたので、松山さんが元に戻したというエピソードを単行本で見かけたのですが……。

松山:

なるほど。ホットな話題と関連する部分だと思いますが、私の持論として、漫画には漫画のお客様、ドラマにはドラマのお客様、アニメにはアニメのお客様がいると思っています。もちろん、原作のファンとしては原作が第一ですから、それをうまく演出して、いい感じに心のスイッチを押してくれるドラマやアニメになって欲しいという思いがあると思います。ただ、ドラマにはドラマの流儀、アニメにはアニメの流儀があります。特にドラマは放送時間帯によって視聴者層が全然違うので、「原作のこの部分を変更してフックを作りたい」というのがどうしても出てくるんです。

『チェイサーゲーム』の場合、まず会社の設定が漫画ではサイバーコネクトツーなのがDD(ダイナミックドリーム)社という会社になっていますが、社内にいる人間が全員いい人すぎるという問題が出たんです。

G:

いい人すぎる(笑)

松山:

「仕事ができないキャラクター」の典型である上田ですらちょっと愛嬌があるので、「イヤなやつ」というのがいないんじゃないかと。そこで、「社内にイヤなやつが1人ぐらいいてもいいのではないか」という提案があったんです。その対象になったのが木本だったんですが、実在する人物なので申し訳ないと、脚本の方が気を遣って名前を変更したんです。でも、「変更はしなくても大丈夫です、私が木本に伝えておきます」という話をしたんです。

G:

実在人物なので、脚本の方が気を遣ったのもわかるところですね……。

松山:

本人に説明したら「1人だけイヤなやつってことは『おいしい』ってことでしょ?全然OKっす」と(笑)

G:

(笑)

松山:

私としては、これは演出の範囲内かなと思います。

G:

noteを読んでいると、松山さんは脚本に口を出すし、手も出すとありました。

松山:

ドラマ1作目の『チェイサーゲーム』と2作目の『チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ』では、私の関与の仕方はちょっと違っています。1作目のときは、大ざっぱに言えば「大きいところは判断するけれど、ある程度任せるところは任せる」という感じで、ドラマの流儀に合わせて監督やプロデューサーにある程度一任する形でお願いをしていました。私はドラマのプロではないので、上がってきた脚本について「ミーティング時にも話をしたところで、ここはもうちょっと刺さるようにした方がいいんじゃないか」と思っても、撮影後の編集などで印象は変わるかもしれないので、口を出さないようにしたんです。

ただ、「ここはこの方がいいのではないか?」と私が思った部分はその通りだったことがわかったので、2作目では積極的に関わらせてもらっています。同一世界観だけれどオリジナルの脚本でやろうということに決めて、作中の制作物、いわゆる小道具類も、サイバーコネクトツーで実際に作りました。脚本はもちろん脚本家さんに書いてもらっていますが、「ここのセリフはこの方がいいのでは?」とか「こういう流れの方がよいのでは?」ということは、かなり具体的なところまで含めて話し合って進めました。

G:

1作目と2作目では明確に作り方が異なっているんですね。

松山:

全8話構成の中で、どこに最初のピークを持ってくるか、それぞれのお話の役割として何を達成しなければいけないかというのも、かなりガッチリやりました。

G:

1作目のドラマでは漫画に先行して、渡邊凛というトランスジェンダーのキャラクターが登場しました。これは、ドラマ制作時にトランスジェンダーのキャラクターを出したいと言われて、漫画の新シリーズに登場予定だったキャラクターの先行登場を提案したものだったそうですね。

松山:

1作目のときに、ドラマの制作陣から、いろんな人たちが働いている会社であると示す意味でもトランスジェンダーのキャラクターをこのあたりの話数で出したいという話があったんです。企業ではいろんな人が働いているものだけれど、その中でもゲーム業界は才能が物を言う世界なので、人種も性別も年齢も一切関係ないのだという幅を作りたいと。「それなら、漫画のシーズン2にトランスジェンダーのキャラクターが登場予定だから、先行で出しましょう」となったんです。キャラクター性は変化していますけれど。

◆「版権」について

G:

松山さんはYouTubeで「ぴろしQ&A」という、寄せられた質問に答える動画を100本以上公開しておられます。その中で「版権」に関する質問が何度か出てきているのを見ました。

版権について教えて! ぴろしQ&A #168 - YouTube

G:

繰り返しになってしまうのですが、ゲームが「原作の版権」ではなく「アニメの版権」で作られているのはなぜなのでしょうか。

松山:

「すべてを原作の版権で進めるとどうなるか」と考えて想像していただくのが一番わかりやすいと思います。原作版権を使ってゲームを作った場合、キャラクターのモデルができて「チェックをお願いします」となったとき、チェックするのは誰なのか、ということです。

G:

漫画家本人か、あるいは編集さんがチェックしなければいけない……。

松山:

原作者である漫画家さんは、面白い漫画を書くのが仕事です。ゲームやその他のもののチェックに時間が割かれると、肝心な漫画執筆の時間が削られてしまうことになります。世界的な大ヒット作品を生み出した場合、ゲームも含めて、とんでもない点数の商品化が行われますが、それをすべて漫画家さん、あるいは編集担当者がチェックするというのは無理があるんです。

G:

確かに。

松山:

アニメがある作品であれば、アニメの版権を使うことによって、別の窓口を設けることができるんです。それに、アニメを制作するにあたっては膨大な設定資料が作られますよね。「あの設定はどうなっているんだっけ?」となったとき、その設定資料に則った形で作ってもらうというベースにもなるんです。連載が長期にわたる作品だと、画風が変化していくことがありますが、アニメはキャラクター設定で「みんなが知っているあのキャラクターの顔」に統一するので、デザインのブレがなくなります。だから、商品化のクオリティを管理して許諾するという体制として、アニメ版権が必要なのです。

G:

万人にわかりやすい解説、ありがとうございます。

松山:

昔とは、状況も投資しているお金の桁も変わってきていて、それだけ1つの作品ごとにしっかり成功を狙わなければいけなくて、「うまいことやっといて」というわけにはいかないですよね。このあたりのことは業界で働いている人間、少なくともキャラクタービジネスをやっている人はわかった上でやっています。……やっていると信じたいです(笑)

G:

業界外から見ていると「あのマルシーってなんだろう?」という方も多いと思うので、改めてまとまった形でお話しいただいて非常に助かりました。

◆サイバーコネクトツーは常に企画提案から行う

G:

松山さんがいろいろな講演でも話されていることで、『チェイサーゲーム』にも出てくることとして「サイバーコネクトツーは設立以来、企画提案を行うことでしか仕事をしたことがない」というものがあります。これは、なぜ企画提案からの仕事に限っているのですか?

松山:

非常にシンプルにお答えいたします。我々は命をかけてものを作るわけですが、人から頼まれてやる仕事は、命をかけるに値するかどうか自分で決められないじゃないですか。だから、自分から「この仕事をしたい」と提案している、ということです。

G:

なるほど。

松山:

いま、版権をお預かりしている作品として『NARUTO-ナルト-』『ジョジョの奇妙な冒険』『ドラゴンボールZ』『鬼滅の刃』の4つがあり、ほかに『.hack』や『戦場のフーガ』をやっていますが、預かっているものにしてもオリジナルにしても、自分たちで提案して「これに命、払わせてください」というものです。ある意味、我々からのラブコールです。提案するにあたっては、僭越ながら、一緒に成長できるIPかどうかというのも選ばせていただいています。だから今のところ、この4つのIP以外をお預かりするつもりはまったくありません。

G:

そういった明快な理由があったんですね。IPを選ぶにあたって、一緒に成長できるかどうか以外に基準はありますか?作品を見て「これをやりたい!」と思えば、という感じでしょうか?

松山:

4つのIPはいずれも週刊少年ジャンプに連載された作品ですけれど、私は6歳の時から46年間、文字通り1冊も欠かすことなく週刊少年ジャンプを読んできました。そうなると、連載作品の中で何がヒットするのかということもおぼろげながらわかるようになってきて……それを「直感」といえばそれまでかもしれないですけれど、基本的には1話の時点で「これやな!」となります。それから2話、3話と読んで、確信に変わるという感じです。週刊少年ジャンプは最初の3話分で連載会議を通すということなので、私も冒頭の3話で判断をしています。

◆オリジナルタイトル『戦場のフーガ』での初パブリッシング経験

G:

『戦場のフーガ』はサイバーコネクトツーのオリジナル作品で、初めて自らパブリッシャーになった作品でもあります。Steamでも名前をよく見かけるのですが、実際に自ら手がけてみてどうでしたか?

松山:

Steamに関しては、1つでも多くの売り場に商品を並べるのが商売の鉄則ですから、全プラットフォームに展開するのは当たり前で、その1つというところです。『戦場のフーガ』で我々は初めてパブリッシング事業をやったんですが、これは本当に苦労しました。これまで、我々は作って納品したら「後はお願いします」と売ってもらっていたんですが、今回「バンダイナムコさん、アニプレックスさん、今まで本当にありがとうございました!」と実感しました。

G:

そんなに(笑)

松山:

発売するまでも、発売した後も大変だったんですけれど、「作ること」と「売ること」はまったく別物で、これまで我々はビジネスを途中までしかやっていなかったんだなと。作ることについては20年やってきましたけど、それを売ってお客様に届ける、お客様からの問い合わせについてサポートしていく、そしてタイトルの「うねり」を作ってお客様と一緒に盛り上がっていくというプロモーション活動……これまでもお手伝いはしてきましたけれど、これまではパブリッシャーさんの戦略にお任せだったんです。宣伝費用もパブリッシャーさんが負担していて、テレビCMが流れたり、ウェブ広告が出たりしたのを見て「ありがとう~」って思っていました。でも自分たちでやってみて、それをやり続けることの大変さが身にしみました。バンダイナムコさんやアニプレックスさんとパートナーとしてお仕事させてもらっていますけれど、パブリッシングの部分、プロモーションの部分、そしてマーケティングを含めた営業の部分、ほんとうに感謝しかないです。それぐらいに大変でした。

G:

Steamだとゲーム情報欄の「開発元」と「パブリッシャー」が簡単に確認できるので、開発元とパブリッシャーが違うケースというのがわかりやすくなっていると思います。このパブリッシャーが行う「パブリッシング」の部分は、どういう順番でどういったことをやっていくのですか?

松山:

サイバーコネクトツーはずっとデベロッパーだったからというのもあると思いますが、『戦場のフーガ』というゲームを作って、完成したら「あとは売るだけ」という考え方で来たんです。それで「完成した」「マスターを納品した」「あとは発売日を待つだけ」……今まではこれでよかったんです、「あとはよろしくお願いします」だったので。ところがここから、Steam、Nintendo Switch、PlayStationとそれぞれの売り場に並べるためのバナーが必要だと。しかも、各プラットフォームごとに5種類、サイズが全部違って表記ルールも違うし、ストアに載っている文章も変えなければいけない。日本語だけじゃなくて必要な各国語への翻訳もしなければいけない。自分たちでやらないと自動的にはやってくれないんだなって、そりゃそうなんですよ(笑)

G:

やってみて初めてわかることですね。

松山:

当たり前なんですけれど、今まで我々はそんなことをしてきていないから、広告を打つのも、ポスターデータの入稿も自分たちでやらなければいけない。メディアに向けてタイトルのプレゼンをするときには、自分たちでアポイントを取ってやらなければいけない。これまではバンダイナムコさんやアニプレックスさんから「この日に雑誌の取材があるので、スケジュール入れといてください」と連絡をもらって「わかりました~」って、あとは全部セッティングしてもらったところへ体一つで行ってしゃべるだけだったんです(笑)

G:

(笑)

松山:

でもそれを「改めまして、サイバーコネクトツーと申します。このたび、こんなゲームを作りまして、そろそろ発売になるので、プロモーションのご協力をいただけないかと……」というところから始めなければいけない。「作って終わり」じゃないのは当然ですけれど、面白いものを作って売り場に並べれば自動的に売れるかというと、これもそうじゃない。お客様に届けて、届けた後には熱を持続させるための行動をしていかなければいけない。この2~3年は、商品をお客様に自分たちで届けるということを、日々学びながらやっているという状態です。『戦場のフーガ』、初動は1万本でしたからね……。

G:

『戦場のフーガ2』発売前には10万本まで行っていたと思いますが、初動はそうだったんですか。

松山:

2021年7月発売で、1万本でした。それが1、2合わせてシリーズ累計40万ダウンロードと。

G:

積み上げましたね。

松山:

もう毎日走り続けて、喉カラッカラ(笑)

G:

(笑)

松山:

『戦場のフーガ』に限りませんが、先週の数字の確認と、プロモーションや制作のアップデート、お客様からの声のチェックは毎日行っています。

G:

デベロッパーとしての20年以上の歴史に、今度はパブリッシャーとしての歴史も重なってくるんですね。

松山:

なんでも自分たちの血や肉になるんだなというのは、やってみないとわからなかったですね。漫画も『チェイサーゲーム』によって単行本を発行して売るということ、映像化することという経験ができました。テレビ局などの方々と一緒に作って盛り上げることができるのは、とてもいいことだと感じていますし、今後も自分たちの血や肉になるような面白いことは積極的にやっていくと思います。

◆サイバーコネクトツーの企画書

G:

そういえば、『チェイサーゲーム』のドラマ化も、サイバーコネクトツーからの企画提案なのですか?

松山:

もちろんです。うちは企画提案の会社ですよ?漫画のシーズン1の連載をやっているときからだから、だいたい形になるまでに2年はかかっています。基本的にありとあらゆるテレビ局にアプローチして、テレビ局だけじゃなくてアニメも映画も、いわゆる「メディア化」ということでいろいろなところに声をかけまくったんですけれど、最終的に、一番最初に断られたテレビ東京さんに決まりました。

G:

一番最初に断られたのにですか。

松山:

テレビ局といっても、1人の担当者がすべて決めているわけではなくて、中にはいろいろな部署、ルートがあるわけですよ。それで、最初に「ダメ」と言ったのとは別の担当者が「面白いですね」と言ってくれるまでに2年かかったという感じです。これはよく言っていることなんですけれど、企画提案って営業じゃないですか。営業の基本は「断られてからが本番」ですから(笑) 断られたところから「ヨーイドン」ですよ。

G:

そういう時の企画書は松山さんが作っていくんですか?

松山:

いえいえ、ちゃんとブレーンがいます。もちろん、私が「ここをこうして」という台割りを作りましたが、それをもとに企画書を作ってもらって、できた企画書を手に、営業メンバーとともに回りました。

G:

そういう企画書で、「こういう要素を必ず入れる」と決めているものやフォーマットはありますか?

松山:

フォーマットはないですね。完全に作品ごとに1つ1つ作っています。たとえばゲームの企画書にしても、IP作品の企画書とオリジナル作品の企画書ではまったく別物ですし、IPごとにもまったく違います。『チェイサーゲーム』の場合は、漫画の原作があって、それをメディア映像化、実写ドラマ化しませんかというご提案だったので、企画書を見るのは映像化するかどうか判断する人たちです。その人たちがその気になるような順番や書き方、内容になっていないといけないので、私が判断した上で、現場のスタッフが実際に手を動かして作ってくれました。

G:

なるほどなるほど。

松山:

これは他の資料でも同じで、CEDECのスライド1つとってみても、全部私がチェックしています。

G:

それは途中までできたものを1回中間チェックして、その後最終チェックするような感じですか?

松山:

ものによりますけれど、中間チェックが10回というものもありますし、20回というものもあります。一方で3~4回で終わるものもあります。

G:

その3~4回のものと20回のものには何の差があるんですか?それだけ修正すべき点があるということなので、難度の高いものということなのでしょうか。

松山:

修正回数が多いのはやっぱりゲーム企画でしょうか。なぜかというと、要素が多いからです。どの順番で説明するのが効果的か、情報としてどう出していくのがいいかというのが作品によって異なり、説明しなければいけないことも多いんです。企画書に書かれていないことはわからないですから、たとえば提案したときに「これオンラインの要素はないんですか?」と聞かれて「いえ、あります」と答えるようではダメで、最初から書いておかないといけない。DLCの計画はあるのか、アップデートはどうなるのか、そういった、提案された側が気になるであろう要素が抜けていないかどうか、チェックして入れるようにしていきます。オリジナル企画だと、まだその作品のファンがいない状態なので、ゲーム企画とは別にキャラクター設定や世界観設定を用意してそれぞれ20ページずつとかになったりもします。

G:

その時点でかなりごついですね。

松山:

「なるほどゲームの企画はわかった、それでキャラクターは……なるほど」となるように、作品世界を表すものを、まるでアニメの設定資料のように用意していきます。そうすることで「その方向で勝負したい企画なんです」ということがはっきり伝わるじゃないですか。「ただのゲームじゃないんです」というものを提案しなければいけないので、『戦場のフーガ』や、過去作品だと『Solatorobo それからCODAへ』なんかは、そのような提案の仕方をしました。「まるでアニメみたいですね」と言われると「そうなんです!」と。まさにそう言って欲しいわけで、これで売り方もわかりましたよねと、そういう打ち合わせをしていきます。

G:

なるほど、巧みな営業を行うわけですね。

松山:

企画提案は営業なので、もう当たり前です。

G:

当たり前のことを全部きっちりやっていくというのがすごいです。

松山:

『戦場のフーガ』の場合は、企画は私が作りました。若手の育成もしなければというプロジェクトで、100人規模とかではなく、ベテランと若手を組み合わせて10人とか20人で、かかっても3年でちゃんとスマッシュヒットを狙えるようなものを作ろうというコンセプトでした。そうしないと、人が成長しないので。今、長いものだと開発に6年とか8年とか必要で、うちでも長いものだと5年ぐらいかかっているんです。そういうプロジェクトはどうしても回転が遅いので、人の成長も遅くなってしまうんです。

G:

なるほど。

松山:

そこを加速させるためのプロジェクトをやっていくよという話で社内コンペをしたんですが、「そうじゃないんだよな」というのがすごく多くて、あまりピンとこなかったんです。社内から上がってくるのはどうしてもこれまで手がけてきたIPタイトルのような、数十億円かけて5年必要になるような企画だったんです。「話聞いてた?そうじゃないよ?」って。

G:

そういう規模ではないぞ、と。

松山:

わかりますよ、そういう作品しか作ってきていないから。だから、制作は短期間で、勝負所をちゃんと決めてやることとやらないことを分けて、ハーフプライスぐらいで展開するものをということで、一点突破で「戦車で旅をするRPG」と。子どもたちがその中で生活をする、やっていることは少年漫画で、100%勝つけれど使うと子どもが一人ロストしてしまう恐ろしい兵器がある、という内容になりました。手本を示さないことには「こうやって戦うのか」とわからないですから。今はもうわかってくれていますけれど、それでも日々「こういう戦い方だぞ」ということを教えながら進んでいる感じです。

◆言葉の使い方

G:

noteを読んでいると、松山さんは「何の言葉を使うのか」にこだわっていて、たとえば「ゲームに関わる」ではなく「ゲームに携わる」だと書かれていました。そういった、「ここはこういう言葉を使うべき」と定めているものは他に何かありますか?

松山:

うーん……?あると思うんですけれど、言い過ぎてもう当たり前になっちゃってるなぁ……(笑)

G:

もう、最初のうちにみんなに意識付けしてしまうんですか。

松山:

そうですね。書式のルールだと、商品名は『二重カギ括弧』、言葉は「カギ括弧」などを決めています。商品名にカギ括弧をつけずに地の文にそのまま書く人がいますけれど、私はあれが大嫌いで。テキストでものを伝えるときのルールってやっぱりあるじゃないですか。でも、意外と無頓着な人が多いんです。

G:

履歴書だと、誤字脱字があったら落とすということも書かれていましたが、それもその一環ですか。

松山:

誤字脱字が多いのは仕事ができない人ですよ。要は、自分で書いて、見直しはやらないということじゃないですか。そういう人は100%バグを作ります。それに履歴書って「私のことを気に入って欲しいです、どうぞよろしくお願いします」と出すもので、いわばプロポーズみたいなものなのに、見直しをしていないような不真面目な人とは結婚できませんし、大事な娘をそんなところに嫁に出せません。社内でも、私自身もそうですけれど、誤字脱字に関しては結構厳しくて、社内デバッグをやって世の中に出る前に必ずみんなでチェックをしています。人だから絶対にミスはあるとはいえ、見直さないのはいけません。

G:

ああー、わかります。

松山:

GIGAZINEの読者さんにどれぐらい小学生や中学生の人がいるかわからないですけれど、将来、どんな職業に就くにしても、今の義務教育の中で一番大事なのは国語だということを覚えておいて欲しいと思います。文章を書かない日なんて、1日もないですよ。コミュニケーションの一番の手段は言葉です、文章です。書けないということは読めないということだから、理解もできないんです。だから、国語だけは本当に、ちゃんとやっておいた方がいいです。

G:

塾に行っていたころに言われました、「国語の点数が低いやつは問題文が読めないから他も点数が伸びない」と(笑)

松山:

実感としてそれはありますよ。本をたくさん読むだけでも学びは多いです。それこそ漫画でもいいから、文字を読むということをたくさんやって欲しいと思います。

G:

なるほど。そろそろ時間がいっぱいのようです。本日は長時間、ありがとうございました。

松山:

ありがとうございました。

◆フォーラム開設中

本記事に関連するフォーラムをGIGAZINE公式Discordサーバーに設置しました。誰でも自由に書き込めるので、どしどしコメントしてください!Discordアカウントを持っていない場合は、アカウント作成手順解説記事を参考にアカウントを作成してみてください!

• Discord | "サイバーコネクトツーのゲーム作品でお気に入りを教えて!" | GIGAZINE(ギガジン)

https://discord.com/channels/1037961069903216680/1219208335061155861

・関連記事

会社をうまく動かすために積み上げた知られざる工夫の数々が光るサイバーコネクトツー福岡本社見学ツアー - GIGAZINE

「一つでも多くの作品を残して死にたいです」サイバーコネクトツーと松山社長のすべてがわかるインタビュー完全版 - GIGAZINE

アニメ『PLUTO』に「完成させなきゃ死ねない」という思いで取り組んだという丸山正雄エグゼクティブプロデューサーにインタビュー - GIGAZINE

・関連コンテンツ